执行摘要

- 由于传统的股票与债券间多元化配置在市场动荡时期可靠性降低,投资者正越来越多地采用风险管理叠加策略(RMOs)来减少投资组合的回撤。

- 一个三支柱的风险管理叠加策略包括直接对冲、代理对冲和套利策略,三者相辅相成,既能有效降低风险,又不会显著影响长期收益。

- 风险管理叠加策略是对传统投资组合构建切实有效的提升,在宏观经济相关性变化多端、尾部风险上升的环境中,它尤其具有价值。

长期以来,投资者都基于对未来收益、波动性和相关性的预期进行资产配置,其核心理念在于:通过配置低相关性的资产,实现组合多元化,从而增加投资组合的稳定性,降低风险。这一原则构成了以股票与债券为主的多资产投资组合构建的基础。

纵观历史,这两类资产通常呈反向波动关系,因此为传统的60/40股债组合提供了天然的对冲,成就了其长期的稳健表现。然而,在2022年市场剧烈动荡期间,央行激进加息,使股债双双下跌。诸如此类的近期事件表明,这一负相关关系可能不再有效。

当关系性失效,构建更稳健风险管理框架的必要性便随之凸显出来,促使投资者愈发青睐对冲策略,以防范投资组合回撤的风险。

理解并评估市场回撤

一个稳健的风险管理框架应当将市场下跌的本质及其演变纳入考量,深入理解背后的形成机理与时变规律。

关键的回撤度量指标包括:

- 最大回撤——指投资组合的资产价值峰值到谷值的跌幅

- 回撤持续时间——指投资组合的资产价值从峰值跌至谷值用的时长

- 恢复时间——指投资组合的资产价值从回撤低点回升至前一个峰值水平所需的时间

回撤可能形式迥异,包括:

- 剧烈回撤,如2020年初新冠时市场受冲击时的反应,具有突发性和极端性的特征

- 渐进回撤,如2022年加息周期中市场受影响后的反应,随时间逐渐演进,持续时间也更长。

为了设计适应不同市场压力情境的有效风险管理叠加策略,理解回撤及其特征是十分重要的。

通过风险管理叠加来对冲尾部风险

对冲策略虽然能够防范损失,但其成本也往往会减损长期收益。然而,对于许多投资者,尤其是受束于回撤风险的机构投资者而言,放弃对冲并非可行之选。于是,风险管理叠加策略(RMOs)应运而生。

风险管理叠加策略是一种应用于投资组合的叠加式风险对冲策略,它在不影响组合长期收益的同时,可以对冲尾部风险。不同于依赖单一对冲工具的高成本策略,风险管理叠加策略采用结构化对冲方案,能够应对多种类型的回撤风险,实现策略间的成本分摊,且能将资本选择性配置至最有效的对冲领域。

我们提出了一个构建风险管理叠加策略的三支柱框架:

- 直接对冲

这一支柱包含看跌期权等工具,其设计初衷是在市场剧烈调整期间发挥作用。此类工具与投资组合资产呈现显著的负相关关系,且能从波动率骤升中获益。不过,该策略存在一个持续性的实施成本。

- 代理对冲

这一支柱包含在渐进式回撤中表现更优的策略,譬如趋势跟踪,或配置更能抵御低迷行情的优质股票。/p>

- 套利策略

套利策略通过创造收益来抵消直接对冲的成本。在挑选策略时,需排除预期在负面市场环境下表现不佳的那部分。

案例研究:使用风险管理叠加策略的60/40资产组合

为说明风险管理叠加策略的优势,我们采用三支柱框架对美版60/40投资组合(60%标普500指数+40%美国固收资产)进行了回溯测试,测试区间为2012年7月至2025年4月。

未对冲的投资组合长期表现强劲,但仍在诸如2020年第一季度(新冠疫情时期)和2022年全年(通胀驱动的抛售潮)的时段下出现了显著回撤。而采用风险管理叠加策略的投资组合配置比例如下:50%直接对冲、20%代理对冲、10%套利策略。

图1:未对冲与对冲组合的表现比较

资料来源与日期: 瀚亚投资,彭博,数据区间:2012年6月至2025年4月

尽管对冲投资组合在股市强劲上涨的年份表现略逊一筹(每年落后50至200个基点),但在尾部风险事件期间显著跑赢未对冲组合,有效遏制回撤,同时加速了复苏进程。长期来看,对冲组合有更优的风险调整后收益。

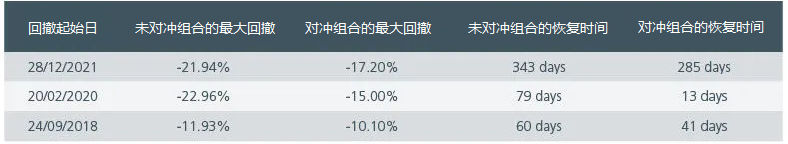

图2:2012年7月到2025年4月间发生回撤时的部分统计数据

资料来源与日期: 瀚亚投资,彭博,数据截至2025年4月30日

对冲投资组合的各项指标均优于未对冲组合,具体表现为:收益率更高、实际波动率更低,且回撤幅度更小。

图3:基于回撤的投资组合表现指标

资料来源与日期: 瀚亚投资,彭博,数据截至2025年4月30日

通过风险管理叠加策略平衡风险与收益

三支柱风险管理叠加框架为多资产组合的回撤控制提供了一套精密的方法论。尽管该策略在长期牛市中收益可能不及未对冲组合,其中的代理对冲策略和套利策略也可能在一些时期产生负贡献,但通过战略分散配置与持续绩效监测,这些风险均能得到有效管控。

相较于传统的期权对冲策略,这一多元化框架旨在有效地管理尾部风险,同时最大限度降低对绩效的损耗。在市场不断发展的当下,风险管理叠加框架代表着现代投资组合构建的一次重大优化。

本文由瀚亚投资管理(上海)有限公司(“瀚亚投资上海”)编制,仅供资料参考。未经事先书面同意,不得翻印、刊发、传阅、复制或分派本文全部或部分予其它任何人士。本文并 构成任何证券之认购、买入或沽售的要约或建议,也不构成任何投资意见或服务。

虽然本文提供的资料均来自瀚亚投资上海认为可靠的来源资料,或以此等来源为根据,但瀚亚投资上海不能亦不会就任何资料或数 据的准确性、有效性、及时性或完整性作出任何保证,亦不会对任何资料的适用性或对谨慎责任作出明示或暗示保证。本文所载任何意见或估算资料可能作出变更,恕不另行通告。

本文所载资料,若不能在个别司法管辖区或国家合法派发予该司法管辖区或国家的任何人士或实体或供该等人士或实体合法使用,或导致瀚亚投资上海或其控股公司、附属公司、关联公司、关联人士须遵从该司法管辖区或国家的任何监管要求,则应视为不拟将本文相关资料派发予该等人士或实体或供其使用。任何人士或实体意欲回应或依赖本文所载资料,则该人士或实体应当自行查明其不受任何本地要求限制或禁止其不能如此行事。

本文所载资料及任何意见并未就任何人士的特定投资目标、财务状况或特殊需要作出考虑;因此,亦不会就任何收件人士或任何类别人士,基于本文资料或估算意见所引致的直接或间接损失作出任何担保或赔偿。本文无意披露或讨论任何证券或产品或其所有风险及其他重要资料。过往表现,对经济、证券市场或市场经济走势的预测、推断、或估算,未必代表任何瀚亚投资上海或瀚亚投资 基金将来或有可能达到的表现。投资的价值及其收益,可跌亦可升。投资涉及风险,投资者或无法取回最初投资之金额。

瀚亚投资管理(上海)有限公司为英国保诚集团(Prudential plc)的全资附属公司。 瀚亚投资管理(上海)有限公司和Prudential plc均与一家主要在美国营运的Prudential Financial, Inc.或在一家在英国注册的M&G plc的子公司Prudential Assurance Company并无任何关连。本文并未经任何监管当局审阅。